“两个延伸”稳推进,成效显著引关注

-----中央媒体“走基层——青少年体育宣传采访活动”走进内江师范学院体育学院

省级体育教育专业综合改革和学校人才培养模式改革遵循的基本理念是“以学生发展为中心,教学做统一”,在改革实践中积极强化两个延伸(以课堂内为基础,向课堂外延伸;以校内为基础,向校外延伸。加强两个延伸-----特别是在强化以校内为基础,向校外延伸的实践中,体育学院积极加强与地方部门或企事业单位的合作,为学生建立稳固的实践基地,让学生在学校学到的理论知识,能够较好的运用于实际的工作中,通过实践基地,提高学生的动手能力,丰富学生的社会知识,提高学生的社会适应能力。内江师范学院体育学院结合内江体育需要和自身的发展实际,与内江市体育局和教育局组建的内江师范学院校地结合项目---“内江市青少年儿童武术训练基地”,正是对这一改革理念的最好诠释。

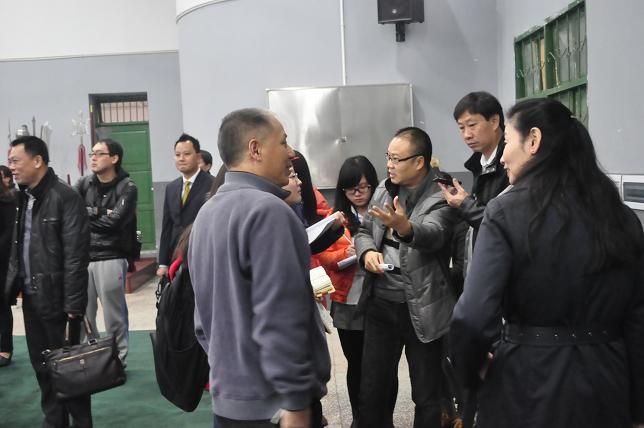

为加强青少年体育工作宣传力度,宣传报道有关单位贯彻落实中央和体育总局开展青少年体育工作的相关要求,展示青少年体育科学发展成就,营造全社会关注、支持青少年体育发展的良好氛围。由国家体育总局青少司组织,中国体育报牵头,联合新华社、人民日报、光明日报、中国教育报、中国青年报、新浪网、搜狐网、滕讯网、华奥星空网、总局政府网等国内主流媒体,在国家体育总局青少司综合处处长黄金、四川省体育局青少年处副处长陈蓉、内江市体育局局长叶永康、副局长黄平的陪同下,于12月5日走进内江师范学院体育学院,就体育学院与内江市体育局、教育局共建的“内江市青少年儿童武术训练基地”,如何发整合资源,发挥高校优势办训,培养武术人才,实现校地双赢的体教结合模式开展实地调研、采访、报道。

上午 9点整,国家体育总局黄处长一行在体育学院院长王斌、总支书记冯亚平、副院长谭伟平、徐武、副书记李才宝的陪同下,到“内江市青少年儿童武术训练基地”武术馆参观、考察、调研。期间,王院长介绍了武术基地的概况,他指出:服务地方是省属地方高师院校的重要职能之一,但由于省属地方高师院校的历史背景和发展现状,能否将人才优势转化为服务地方的优质资源,一直困扰这类学校的发展。为充分利用高校的体育场馆、师资力量、科研优势等为地方体育训练服务,内江师范学院结合内江体育需要和自身的发展实际,经与内江市体育局和教育局协商,于1999年开创性地组建了内江师范学院第一个校地结合项目---“内江市青少年儿童武术训练基地”(后简称“基地”),并于2002年正式授牌,“基地”挂靠在内江师范学院体育学院,相关单位合理分工负责,加强合作。“基地”建设14年来,已初具规模,可以说是高校服务地方、体教结合的一个较为成功的范例,真正实现了双赢的局面,做到了充分发挥双方各自优势,取得双方各自利益的最大收获,并建构了省属地方师范院校打造特色、服务地方、满足社会发展的一条有效路径。14年的“基地”建设实践,一方面使内江市的竞技武术发生了翻天覆地的变化。另一方面,内江师范学院武术特色的打造与凝练得以确立和彰显,人才培养质量得到了提升。

(一)推动了内江市武术竞技水平的迅速提高

十四年的“基地”建设,由建设初期的内江武术竞技水平处于四川省的落后垫底地位,一跃而成为今天的全省武术竞技一流行列,既得益于校地共建“基地”的良好运行、内江师范学院体育学院和内江市体育局的友好合作与共同推进,也与教练员常年坚持不懈的潜心训练、钻研与无私付出息息相关。一个又一个优异成绩的取得,进一步坚定了“基地”建设的信心。“基地”为各专业队、竞技体校、以及高等院校输送了无数高水平运动员,也为内江武术业余训练水平的提高起到了积极的推动作用。

(二)为内江师范学院体育学院人才培养打下了良好基础

由于体育专业的特殊性,其服务社会的方式又有它的独特性和局限性。充分挖掘其独特的价值服务社会,才能更好的融入社会,进而提升其社会价值,增强社会竞争力,拓展其社会发展空间。内江师院与内江市体育局共同建设的“基地”,正是遵循“校地结合,满足社会,服务地方”这一原则进行的一次有益尝试。十四年的实践,为内江师范学院体育学院人才培养打下了良好基础,育人质量得以提升。

①建立了学生稳固的实践基地,武术竞技水平明显提升。实践教学是培养学生创新精神和提高学生实践能力的重要环节,是对理论教学的验证、强化和拓展,具有理论教学不可替代的作用。武术是一门实践性极强的运动项目,学生只能在实践体验中真正提高能力。近年来,校武术队参加各类武术比赛,均获得优异成绩。

②教师和学生的训练能力显著提升。教学是地方高等师范院校的中心任务,但体育专业人才培养和社会对体育人才要求的特殊性,又决定了体育教师不仅要懂教学,还要具有一定的运动训练能力。不论是高校还是基层,体育教师训练能力相对较弱的现象普遍存在,“基地”的建设,正好弥补了我们教师和学生运动训练能力不足的缺陷。

③学生的社会竞争力增强。正是由于“基地”的建设,提高了学生的综合素质,增强了学生的动手能力,其社会竞争力得以加强。

④优化了师资队伍。体育学院借助“基地”的建设,武术教师队伍由建设初期的2人,发展到现在的6人,教师队伍的加强,也进一步促进了我校武术运动的发展。

⑤促进了体育专业和课程建设。通过武术基地的建设,有效地推动了《武术》课程建设,武术教学秩序更加规范,教学管理更加完善,武术教学质量稳步提高,内江师院《武术》先后被列为学校和省级重点课程。

⑥打造了特色和亮点。没有特色和亮点的高等学校,自然会没有活力和生机。十多年来,体育学院紧紧围绕“基地”建设,不断地凝练和打造自己的武术品牌和特色,其效果逐渐显现。

⑦增强了高校服务地方的能力。由于地方新办本科高师院校的特殊历史和现状,校地结合,服务地方的话题一直是一件较为令人头痛的事情。体育学院借助“基地”的建设,全方位的开展相关工作,对校地结合,服务地方进行了较好的诠释,并实现了校地双赢。

⑧为相关学科平台建设打下了良好基础。“基地”的建设为体育学院的学科建设打下了基础,“基地”取得的方方面面的成绩和社会影响,也为体育学院构建相关的平台打下了坚实基础。

⑨有效的融入和参与地方武术文化建设,充分的诠释了校的结合,服务地方的建设理念。“基地”建设后,我院教师积极参加内江市的武术文化建设,内江市的武协主席和常务副主席,以及武协秘书长均由内江师院的武术教师或特聘教师担任。通过武术基地的建设,武术教师积极参与地方武术文化的挖掘和整理工作,包括内江峨眉武术“盘破门”在内的一系列地方武术文化得到了挖掘和保护,促进了地方体育文化的发展。同时,体育学院也通过学校的教学改革,利用以内江“盘破门”为代表的地方武术文化,通过挖掘、整理和创新,自编内江传统武术套路和武术操,在全校16000多学生中推广,并作为全校学生的普修体育课教学内容,既让学生获得了武术知识,也进一步宣传了内江武术文化。

在交流调研中,黄处长认真的听取了相关的介绍,并对体育学院开展的“礼仪文化建设”和“峨眉武术文化建设”给予了高度的赞扬与肯定,他说:“在体育学院进行文化建设是武术事业的一大创新,这样不仅可以使学校武术特色的打造与锤炼得以更好地确立和彰显,还可以使人才培养质量得到提升。”